从VAMP肽看鲟鱼肽的未来:嫦娥生物如何借“双功能”科研打造健康新品?

科研新发现:VAMP四肽的“双重技能”颠覆肽类开发逻辑

2025年发表在iMeta的一篇论文(下图1),为生物活性肽的开发打开了全新视角。科学家从大麻籽蛋白中筛选出一种名为VAMP的四肽,它不仅能精准抑制肠道中的DPP-IV酶(一种加速GLP-1降解、破坏血糖平衡的关键酶),还能特异性地促进黏液阿克曼菌的生长,其丰度降低与糖尿病、肥胖等代谢疾病密切相关。这种“靶向酶抑制+肠道菌群调节”的双重机制,彻底改变了传统肽类“单一功能”的开发思路,也为湖北嫦娥生物的鲟鱼肽系列产品的升级提供了关键借鉴。

图1

1. VAMP肽的三大突破性发现

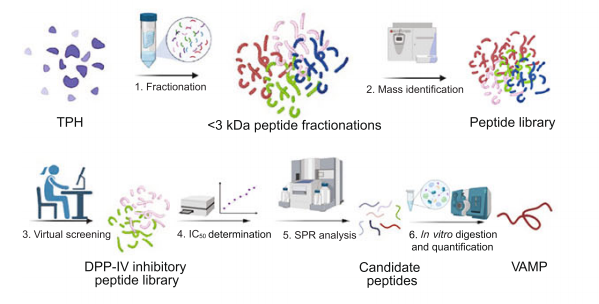

(1)精准抑制代谢关键酶:如下图2-4,通过分子对接技术发现,VAMP能与DPP-IV酶的ARG125、GLU206等活性位点形成氢键与盐桥,像“钥匙插锁”一样阻断酶活性,使肠道中促进胰岛素分泌的活性GLP-1水平提升30%以上,且这种抑制作用呈剂量依赖性,安全性远高于合成药物。

图2

图3

图4

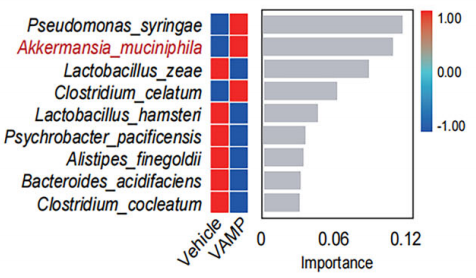

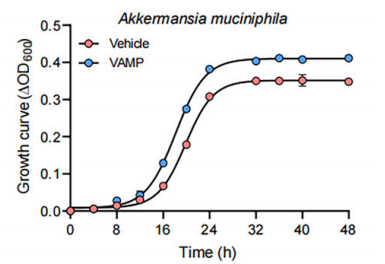

(2)定向调节肠道菌群:如下图5-6,16S rRNA测序显示,VAMP能使高脂饮食小鼠肠道中黏液阿克曼菌丰度提升2.8倍,且该菌丰度与空腹血糖、胰岛素抵抗指数呈负相关。更关键的是,通过粪便菌群移植实验证实,VAMP的降血糖效果可随菌群传递,说明菌群调节是其核心作用路径之一。

图5

图6

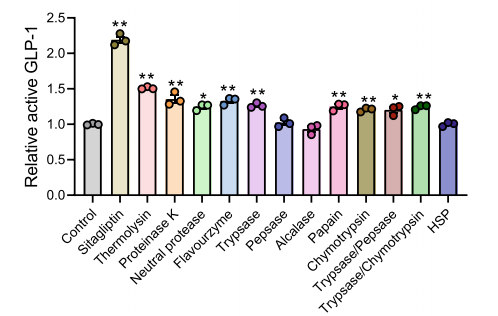

(3)超强消化稳定性:在模拟胃蛋白酶、胰蛋白酶消化实验中,VAMP的回收率达85%以上,远高于其他候选肽(如FPQS回收率仅62%)。同时,它在TPH(嗜热菌蛋白酶水解物)中含量最高(4.58±0.03 μg/mg),这意味着其能顺利通过消化道到达作用部位,解决了传统肽类“易被消化破坏”的痛点。

2. 对肽类产品开发的四大启示

这项研究的价值,远不止发现一种新肽,更在于建立了一套可复制的研发逻辑,这正是嫦娥生物鲟鱼肽可以借鉴的核心:

(1)“双靶点”比“单功能”更有效:肽类的竞争力在于多通路协同,而非单一功效强化;

(2)高通量筛选是效率关键:结合多组学、分子对接与机器学习,可将活性肽筛选周期从数月缩短至数周;

(3)肠道是肽类的“黄金作用场”:肠道既是代谢酶(如DPP-IV)的主要分布区,也是菌群的 “栖息地”,聚焦肠道可实现 “一肽多效”;

(4)消化稳定性决定产品力:只有能抵抗消化酶降解的肽,才能真正发挥体内功效。

基因契合:嫦娥鲟鱼肽的“双重功能”潜力

基于国内鲟鱼肽研发的经验,嫦娥生物早已具备承接这种科研逻辑的基础。其专利技术提取的鲟鱼肽,无论是原料特性还是工艺水平,都与VAMP肽的成功要素高度契合,具备开发 “双功能” 产品的先天优势。

1. 原料:“水中活化石” 的天然优势

鲟鱼作为存活了3亿年的古老物种,其骨骼与软骨中蕴含的活性肽本就自带 “多功能基因”:

(1)氨基酸组成独特:富含甘氨酸、脯氨酸等促进胶原合成的氨基酸,同时含有能调节代谢的支链氨基酸,为“抗衰+代谢调节”的双功能提供物质基础;

(2)天然富硒特性:依托宜昌清江富硒水域养殖,而硒是肠道菌群的“调节剂”——研究显示,硒能促进益生菌增殖,与肽类形成 “1+1>2” 的协同效应;

(3)低致敏性:鲟鱼蛋白的抗原性远低于乳清蛋白、大豆蛋白,适合敏感人群长期服用,这为“慢病调理” 等需要长期干预的场景提供了安全保障。

2. 工艺:专利技术破解“活性与吸收”难题

VAMP肽的成功,离不开高效的提取工艺,而这正是嫦娥生物的强项:

(1)双重定向酶解技术:通过两次酶解,将鲟鱼骨中的大分子蛋白降解为平均分子量500道尔顿的小分子肽,吸收率超90%,能顺利到达肠道发挥作用;

(2)低温真空干燥工艺:在60℃以下完成干燥,最大限度保留肽的活性 ——这与VAMP 肽“需保持结构完整”的要求高度一致;

(3)全产业链质控:从鲟鱼苗的培育到肽提取的全流程把控,确保原料中活性肽的含量稳定,避免因原料波动影响产品功效。

升级路径:鲟鱼肽的“双功能” 产品蓝图

借鉴VAMP肽的研发逻辑,结合嫦娥生物的现有基础,鲟鱼肽可打造差异化的“双功能”产品系列,覆盖抗衰、免疫、慢病调理三大核心需求。

1. 产品层面:三大“双功能”系列创新

结合市场需求,嫦娥生物可重点开发三类“双功能”鲟鱼肽产品,每一类都对应明确的“双靶点”:

(1)抗衰系列:“胶原保护+菌群平衡”

作用逻辑:借鉴VAMP肽“酶抑制+菌群调节”的思路,一方面筛选能抑制 MMP-1酶的肽段(减少胶原降解),另一方面搭配能促进皮肤益生菌(如罗伊氏乳杆菌)生长的成分,实现“皮肤内在修复+外在屏障加固”;

产品形态:可开发“鲟鱼肽+益生菌”复合口服液,添加维生素C等促胶原合成成分,强化协同效应;

差异化:区别于普通抗衰肽“只补胶原”,这款产品能从“胶原代谢”和“皮肤微生态”两个维度起效,适合35岁以上的女性。

(2)慢病调理系列:“DPP-IV抑制+肠道屏障修复”

作用逻辑:聚焦糖尿病、高血脂等代谢疾病,筛选能抑制DPP-IV酶的鲟鱼肽(调节血糖),同时利用其富硒特性促进黏液阿克曼菌的生长(修复肠道屏障,减少代谢性内毒素入血);

产品形态:开发适合慢病患者的“低GI”肽粉,可添加膳食纤维延缓血糖上升,方便日常冲饮;

优势:相比降糖药“只控血糖”,这款产品能同时改善肠道健康,减少并发症风险,适合需要长期管理的慢病人群。

(3)免疫系列:“免疫细胞激活+菌群调节”

作用逻辑:一方面,鲟鱼肽中的活性肽能激活巨噬细胞、NK细胞,提升免疫应答;另一方面,其富硒特性与肽段协同,促进肠道益生菌增殖,强化肠道这一 “最大免疫器官” 的功能;

产品形态:推出“免疫双护”咀嚼片,添加锌、维生素D等免疫相关营养素,适合免疫力低下的中老年人群;

场景:可作为术后康复、换季易感期的营养补充,解决传统免疫产品“见效慢”的痛点。

2. 场景落地:让“双功能”看得见、摸得着

好的产品,需要通过清晰的场景让消费者感知价值。借鉴VAMP肽的临床验证逻辑,嫦娥生物可从三方面强化消费者信任:

(1)可视化功效数据:公开产品的“双功能” 检测报告,用数据替代模糊宣传;

(2)人群细分定位:为不同人群设计专属的方案,如为 “糖尿病患者”开发“控糖+护肠”套装,为“职场女性”开发“抗衰+免疫”礼盒,精准匹配需求;

(3)便捷服用体验:针对慢病患者“长期服用”的需求,开发便携装、可吞咽的小剂量剂型,解决“服用麻烦”的依从性问题。

从科研到产品的价值升维

VAMP肽的研究告诉我们,肽类产品的未来就在于能否将科研逻辑转化为可落地的产品力。对嫦娥生物而言,鲟鱼肽的升级,不是简单的“功效叠加”,而是向“系统健康调节”的转型。在“健康中国2030”的背景下,这种“以科研为基、以需求为导向”的创新,正是中国肽类企业走向世界的核心竞争力。(马郁洁)